Scherezade García exuda confianza, algo que se detecta desde el instante en que uno la conoce. Si bien nació en República Dominicana, pasó casi toda su vida adulta en Nueva York, algo que marcó su destino y su obra.

Por Melisa Boratyn

24.09.2025

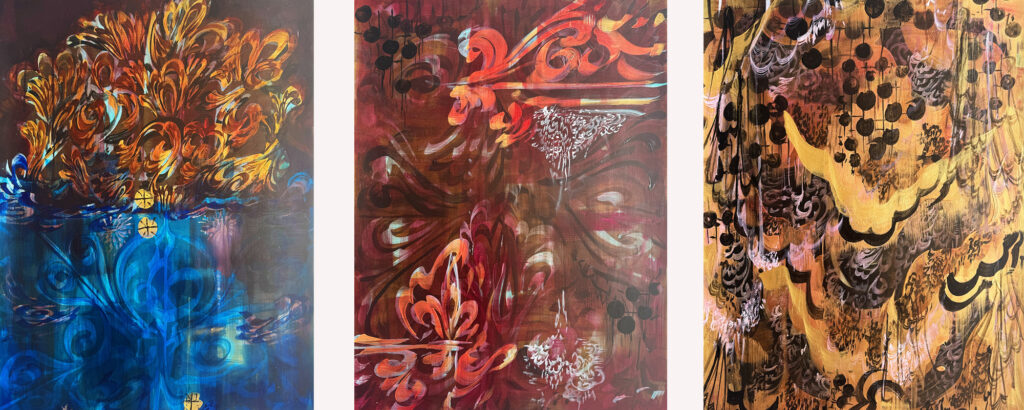

Dueña de una sonrisa reconfortante y un espíritu vigoroso, hace unas semanas atrás presentó su más reciente muestra, “Un mar de pertenencias”, en Praxis Buenos Aires. En conversación con la artista, comparte que su trabajo le permite convertirse en una narradora que acerca culturas y difumina fronteras, desde una mirada plural que nace como resultado de diversas influencias y una perspectiva política, que se nutre con el paso de los años. “Creo alegorías contemporáneas de la historia y la colonización, por medio de una estética que se nutre de muchas técnicas y dialoga entre lo analógico y lo digital”, explica.

Dentro del extenso abordaje teórico que acompaña tu hacer, hay palabras que resuenan, como migración, desplazamiento y movimiento. ¿Qué significado tienen para vos?

Para hablar de eso, primero tengo que explicar mi historia. Soy de Santo Domingo, aunque hace décadas que vivo en Nueva York, por lo que a veces digo en broma que soy “dominican-york”. Sumado a eso, hace cuatro años comencé a dar clases en Austin, Texas, por lo que me la paso viajando entre una ciudad y otra, lo que agranda esta sensación con la que cargo, de tener un pie aquí y uno allá. Desde que me instalé en un nuevo país me apropié de la idea de ser una “pancaribeña”, ya que mi concepto de hogar dejó de estar anclado a un solo lugar, sino estar en perpetuo movimiento. Encuentro, acumulación y movimiento son 3 elementos muy importantes en mi trabajo, en especial el tercero porque alude a la migración. Santo Domingo es la primera ciudad europea de este lado del Atlántico, y ese no es un dato ligero en mi vida. Me crié en una familia política, donde no existe la conversación ligera, por lo que desde chica entendí que ser dominicano era la consecuencia de esa primera parada del colonialismo y de la tragedia que implicó, pero que, por otro lado, no puedo ver como algo malo todo el tiempo. La tensión, el humor y el reconocimiento frente a lo tremendo, así como la manera de resistencia frente a la sensación de que este lugar de caos es mi hogar.

“Esta estética, nutrida por raíces europeas, las grandes naciones indígenas de Las Américas y África, dio lugar a una belleza fluida, cargada de esplendor, divinidad, absurdidad, imaginación, deseo y humor como táctica de salvación. En mi obra, nombro a esa expresión AfroCaribe-Al-Ándalus: una belleza altiva y servil a la vez, antigua y eternamente joven, abundante pero también precaria”. Comenta García.

¿Cómo te acompañó tu familia en tus primeros años cuando aparece un incipiente interés por el arte y la historia de tu país?

Mi tormento y mi pasión siempre han estado en el arte, aunque con el tiempo fueron madurando. Cuando era pequeña me decían que sentía y pensaba demasiado, pero por suerte mi mamá lo entendió enseguida. Tenía una urgencia muy marcada entre la justicia y la injusticia, algo que siempre fue parte de mi vida y por eso recibí mucha información de la herencia taína, inmersos en mis lazos familiares. Esta es una de las razones por las cuales me fascinan los mitos, las muchas narrativas del descubrimiento de América para poder entender la fluidez en la interpretación.

¿Cambió algo a medida que incorporaste otras formas de entender la cultura, el pasado y la vida?

Considero que soy una consecuencia del encuentro y que soy parte de este lado del Atlántico, aunque tenga raíces del otro. Cuando llegué a Nueva York en los años 90, descubrí un lugar tan diferente al resto del país, donde aprendí a empatizar aún más con la consecuencia de la mezcla y la unión de tantas culturas diferentes. Eso que me hacía americana, pero desde el concepto de continente y no la apropiación del norte. Mi obra es una constante de símbolos que siempre han estado, así como todas esas capas y colores que viven en mi piel y que traduzco a través de una política de inclusión, a través del color canela, que es una mezcla de toda la paleta y que llamo así porque me recuerda al olor del Caribe. Por eso el silencio en la narrativa no existe en ninguno de mis personajes. No hay un solo lugar en el mundo que no sea producto de la mezcla y allí se esconde la riqueza que une la sangre y es símbolo de la resistencia.

¿Dónde podemos encontrar eso?

No quiero que mis pinturas sean solo eso, por lo que combino técnicas, las entrelazo, dejo evidencia de que mi trabajo es tanto de aquí como de allá, como un ejercicio que desarrollo de manera conceptual y técnica. Nuestras identidades son muy fluidas, en especial cuando venimos de países de encuentro, y eso es algo que busco reflejar. Cuando llegué a Estados Unidos, me instalé en una universidad donde se hablaba en todos los idiomas y terminó de aflorar el amor por la tierra que está en constante movimiento, cuando yo tenía una idea completamente diferente de ese país, —algo que me enriqueció y me complicó al mismo tiempo. Eso, en la obra se traduce en la multiplicidad de formatos y la aparición de las capas.

“Con mi fascinación por el cruce del Atlántico, flota constantemente el concepto del llamado -Nuevo Mundo-: un espacio, un término construido por Europa que llegó cargado de ideales, pero también de grandes fracasos. En ese viaje cruzaron igualmente los conflictos, las religiones y los idiomas europeos, impuestos desde el otro lado. Ese cruce dio origen a un paisaje de destrucción, pero también de renacimiento”. Comenta Scherezade.

¿Cuáles son tus prioridades hoy en día y qué querés compartir con la gente en esta exposición?

Mis obras son una especie de mapa, donde las personas y los símbolos aluden a culturas y localizaciones, que también son esa “mezcolanza” que menciono todo el tiempo y que me parece tan importante. Mi trabajo está trazado por el encuentro y la experiencia humana. En mi muestra en Praxis New York publicamos un libro que se llama “Cuando el mar es mi tierra”, donde en esa frase se retrata exactamente mi visión de que el Atlántico que rebauticé como “la autopista líquida” es un archivo de nuestro ADN que, si bien se mueve, es sólido. Es una vía y un obstáculo, donde la idea de nación, libertad y desplazamiento están en constante movimiento. Por otro lado, sigo creando en base a la posibilidad de la multiplicidad de técnicas como decía antes. A veces soy pintora, otras hago dibujo, collage, video y esculturas blandas porque me gusta que la obra sea adaptable.

Me gustaría preguntarte acerca de tu proceso a la hora de investigar, cómo se evidencia en tus obras y si la consideras la instancia final del camino.

La investigación y los archivos son una parte muy importante de mi hacer, pero desde el lugar de cuestionar y desmantelar. Cuando llego a la idea de una obra que ejecuto, tengo meses investigando y de hablar con gente o “archivos vivos”, como me gusta decir. La obra es el último paso de mi proceso, cuando pongo todo en off y me dejo llevar por la intuición.

“Como artista contemporánea Latinx / Caribeña Global / Dominican York, mi trabajo se arraiga en la creación de narrativas esenciales para comprender Las Américas y la experiencia americana. Me interesa revelar los continuos encuentros culturales que moldean y reconfiguran nuestra manera de mirar, percibir y colorear estas tierras. La historia ocupa un lugar central en mi práctica, pues me permite decodificar y deconstruir los relatos visuales del poder”, comenta la artista.

Por último, quisiera conocer tu visión en cuanto a la escena cultural caribeña que tanto te influyó y a la cual imagino que regresas constantemente.

Soy una gran defensora de la escena de mi región, contemplando no solo a mi país, donde encuentro referencias muy fuertes de mujeres como Celeste Woss y Gil y Ada Balcácer, una artista de 93 años, formadora de muchas generaciones y que a pesar de haber perdido su brazo en un accidente a los 15 años tiene una gran carrera. Ambas vivieron en Estados Unidos y Europa y fueron caribeñas globales, esa cultura que se mueve por todo el continente y se hace presente en Colombia, en Venezuela, en México e incluso en la península de Estados Unidos, que también detecto en Portugal, en el flamenco español o en Brasil. La fortaleza caribeña va mucho más allá de sus fronteras y por eso estamos absolutamente entrelazados.

Todas las imágenes de esta entrevistas fueron tomadas por William Vázquez, cortesía Scherezade García y Galería de arte Praxis