“¡Aquí estamos! Mujeres en el Diseño 1900–Hoy”, la gran muestra del Vitra Design Museum en Fundación PROA, reúne por primera vez piezas emblemáticas del diseño creadas por mujeres a lo largo del siglo XX y XXI. Obras que, pese a haber sido silenciadas por décadas, sentaron las bases de la disciplina mientras muchas de sus autoras también impulsaban luchas por los derechos de las mujeres. Además del placer que implica recorrerla, la exhibición deja abiertas preguntas y reflexiones, desde posibles cruces con la escena local hasta una certeza colectiva: ¡Aquí estamos!

Por Carolina Muzi

30.07.2025

1“Aquí estamos, grises y húmedos y muy ingleses: los niños cantan villancicos en el césped, las carretas pisotean las praderas anegadas repletas de nabos: es un pequeño paisaje gris y ondulado el mío, al otro lado de la ventana. Todavía sueño con su América.”

“Hace veinte años que nos conocimos ¿qué representaba ella para mí en aquella época? La cosa más valiosa de Londres. Para ella ¿qué habré sido? Un fantasma sonriente, como lo era mi propio país.”

La primera cita es de Virginia Woolf, e integra la correspondencia que la escritora inglesa mantuvo entre 1934 y 1940 con Victoria Ocampo. La segunda cita es de la inefable fundadora de Sur, la revista porteña insignia que entre 1931 y 1940 catalizó hacia este punto cardinal el pensamiento moderno a la vez que generaba una red internacional para la difusión de autores del fin del mundo.

Clara Porset. Butaque, 1948. © Vitra Design Museum. Foto: Jürgen Hans. Gentileza Fundación Proa.

Comenzar con el célebre Aquí estamos de la autora de Un cuarto propio, no es apenas un guiño al nombre de la generosa muestra del Vitra Museum que desembarcó en el Riachuelo, en PROA, la institución cuyo diálogo en torno al arte respalda, desde hace tres décadas, al pórtico de modernidad material que el Transbordador Nicolás Avellaneda selló con Buenos Aires al comienzo del siglo XX. Justo en aquel tiempo es donde se para Aquí estamos, mujeres en el diseño 1900-HOY para restaurar esa participación borrada de la historia y de sus registros, como se obvió en todas las demás disciplinas desde siempre y hasta aquí. El recorte pone de manifiesto las luchas de las mujeres, expresadas a través del diseño en piezas de comunicación gráfica y visual al comienzo del sufragismo, pero también reúne hitos de esa producción a lo largo del siglo XX y XXI a través de objetos, iniciativas y diversas búsquedas materiales.

Esta demora inconcebible del acceso a la historia está marcada en el comienzo de Aquí estamos… por un mapamundi con las décadas y los años en que las mujeres pudieron comenzar a votar en los distintos países; lindo ver que en Nueva Zelanda lo hacen desde 1893. Sigue una serie de afiches cuya estética y gesto cambian a medida que la lucha gana en fragor político, desde la impronta de la Secesión o el Art Nouveau a la revolucionaria obrera. Es que la protesta encontró en el diseño gráfico una herramienta clave para construir el movimiento sufragista y lanzarlo al espacio público en carteles, volantes, banderas. Fueron las activistas británicas, impulsoras de la primera ola feminista, quienes lograron articular una identidad visual clara y efectiva: en 1908, Emmeline Pethick Lawrence, editora del periódico Votes for Women, definió la paleta cromática del movimiento: blanco para la pureza, púrpura para la dignidad y verde para la esperanza, colores que hasta hoy se utilizan en la expresión de los feminismos.

De aquellas luchas, un cartel anuncia cómo se componían los 8 millones de asalariadas de los EEUU (357,635 maestras y profesoras; 1.362,753 3 obreras en fábricas… y así), que necesitan votar.

Y aquí estamos hoy, volviendo a recorrer todo lo que costó llegar a un presente que, por cierto, no es ningún paraíso en materia de derechos. Al acceso cartelista sigue una antesala compuesta por documentación que no pertenece al Vitra, sino que las curadoras Susanne Graner, Viviane Stappmanns y Nina Steinmüller reunieron para encaminar el recorrido historiográfico y la narrativa del material, a partir de una investigación minuciosa iniciada en el low motion de la pandemia con una mirada que se detuvo en los propios archivos del museo.

Sirve aclarar que el Vitra es una institución atípica en el mundo de los museos. Se trata de algo así como un archivo en movimiento que, desde 1989, llama hasta Weil am Rhein —del lado alemán de la triple frontera con Suiza y Francia— para acercarse al diseño con temporalidad dinámica: las muestras son de presente y pasado, de diseño, arquitectura, arte, gastronomía y cultura cotidiana. Fundado por Rolf Fehlbaum, director general de la empresa de mobiliario Vitra que su padre inició en Suiza en 1950 y luego mudó a Alemania, la firma pronto tuvo los derechos del matrimonio de Charles Eames y Ray Kaiser para Europa y, desde el comienzo de los 80, inició una suerte de colección de mobiliario, aunque también arquitectónica, en un campus que reúne edificios firmados por Nicholas Grimshaw, Alvaro Siza, Tadao Ando, Zaha Hadid, y Frank Ghery: un verdadero parque de atracciones en todas las escalas de la proyectualidad.

Izq. Armario pivotante de Eileen Gray para Tempe a Pailla House, 1932-34. © Vitra Design Museum. Foto: Jürgen Hans / Der: Grete Jalk. No. 9-1 GJ Chair, 1963. © Vitra Design Museum. Foto: Jürgen Hans. Gentileza Fundación Proa.

Todavía en el acceso, se destaca sobre la pared una grilla de datos y colores, quizá el primer antecedente de la infografía, en este caso aplicada a la demografía: el Mapa de Nacionalidades #1 es de 1895, fue encargado por la reformista social Jane Addams a Florence Kelley para las Hull House de Chicago, un conjunto habitacional para inmigrantes que proveía atención de niños y jóvenes, entrenamiento cultural y práctico, educación y otros servicios a la población migrante de Chicago. El rol político de Jane Addams fue clave para la expansión de los feminismos en los Estados Unidos: en 1915, como congresista, fundó el Partido de las Mujeres por la Paz, que fue base de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.

Es importante destacar cómo Addams también hizo pie en el diseño para su acción política feminista que, en 1931, le valió el tercer Nobel otorgado en la historia a una mujer (los dos anteriores los había recibido la científica Marie Curie, a la Física en 1903 y a la Química en 1911) porque esa infografía introduce al trabajo de Louise Brigham con las Hull Houses de Chicago, que subraya el ánimo hacia la dimensión social del diseño. A partir del libro expuesto, la experiencia de Louis Brigham es señalada en el recorrido como el “Ikea antes de Ikea” por la latencia que esta adelantada del mobiliario sustentable descubrió en una caja. Su preciosa creación —que además de amoblar las Hull Houses, inició la Home Thrift Organization para enseñar carpintería a niños de Nueva York—, fue inspirada por una larga estadía de Brigham en la isla de Spitsbergen, por sobre el Círculo Polar Ártico, en 1906, en condiciones extremas. Allí se forjó su talento para obtener las máximas posibilidades de una caja de madera económica (las de la pesca). Para dimensionar los borramientos de la historia, la curadora Suzanne Graner repara especialmente en esta diseñadora y en cómo “aún a pesar de que la cultura hágalo ud mismo o DIY —por sus siglas en inglés— está tan en boga desde hace dos décadas, el nombre de la iniciadora de esta vertiente con un proyecto tan increíble, no figure en ningún libro”.

La atención de la antesala bascula hacia el otro lado con una serie de piezas entre las que se recortan una tetera y una tacita de porcelana nívea, de una sutileza subyugante, diseñadas por la ilustradora de libros infantiles Else Wenz Viëtor en 1928. Viëtor había pertenecido a la Deutsche Werkstäten y llegó a montar un espacio de té con sus diseños en la famosa Feria que la Werkbund hizo en Colonia, en 1914. Viëtor y su esposo, el arquitecto Paul Wenz, luego fueron cuestionados por su militancia nazi. Un ítem que, posiblemente, podría abrir una discusión semejante a la que Susan Sontag propone en Fascinante fascismo, a raíz de la invitación de Leni Riefenstahl a un encuentro de mujeres cineastas: ¿Prevalece la condición de mujer o su cinematografía nazi? Podríamos preguntarnos ¿qué hay de los idealismos y formalismos nazis en el juego de té?

Comparten la antesala libros, piezas y afiches sobre las primeras asociaciones de mujeres en el trabajo, como la SAFFA (Exposición Suiza del Trabajo de las Mujeres, por su sigla en alemán) realizadas desde 1928 para promover la confianza de las mujeres en sus competencias, la defensa de sus derechos políticos y el acceso a las profesiones mejor remuneradas. Un inmenso caracol que rodaba sobre un carro fue el emblema de la primera exposición, dada la lentitud con que el voto femenino avanzó en Suiza: ¡¿no resulta increíble que recién en 1971 se hiciera federal allí?!

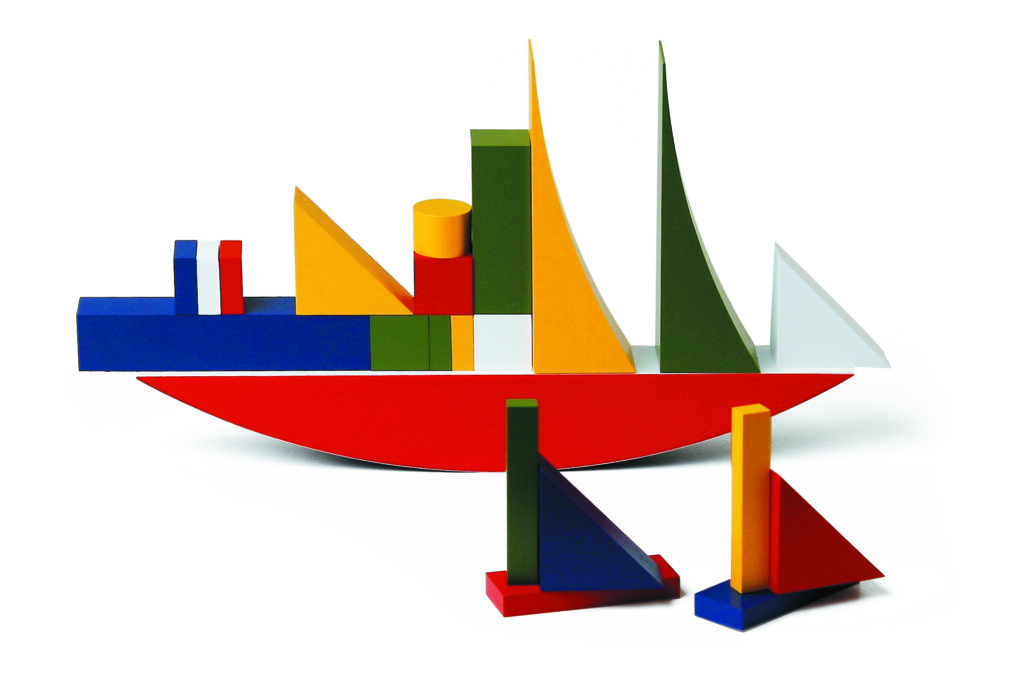

Los bloques de construcción, simples y coloridos, no están pensados para armar un modelo fijo. Al contrario, invitan a crear libremente. Alma Siedhoff-Buscher. Bauhaus Bauspiel, 1923 (2015) © Naef Spiele, Schweiz. Foto: Heiko Hillig. Gentileza Fundación Proa.

Ahora sí, el impacto de la sala central es fuerte y emotivo, se va definiendo en el acercamiento a cada pieza ubicada perimetralmente para verificar objetos largamente aprehendidos pero, quizá, sin haberlos visto antes en vivo, como la metalería de Marianne Brandt o los juguetes de Alma Siedhoff-Buscher, entre las bauhausianas. Luego Vkhutemas, la contraparte pedagógica rusa que funcionó en Moscú entre 1920-1930, hogar de las constructivistas que, en condiciones políticas e institucionales diferentes, gestaron otros roles y percepciones de género. Entrañables las tramas gráficas de Popova y Stepanova.

En el perímetro de la sala central, emerge una fotografía aérea gigante que impulsa, literalmente, a saltar: son las estudiantes de la Escuela Loheland, una comunidad artística fundada también en 1919, como la Bauhaus de Weimar, y muy poco abordada por la historia del diseño. Ubicada en la región alemana de Fulda, Loheland compartía principios con la Bauhaus, aunque partía de lo holístico y no tenía a la arquitectura al centro sino la educación física, la agricultura y la artesanía. Otra diferencia fundamental es que Loheland no admitía hombres.

Algo en la sala llama con fuerza centrípeta: mullido, terso y marrón, el diván de Lilly Reich —¡que durante décadas se identificó como sofá Mies!— cobra una centralidad sugerente en la ciudad del psicoanálisis (¡esa sí que es una verdadera nave del inconciente! sostenida por un bastidor con cinchas tensadas, que queda oculto por una colchoneta perfecta de cuero suela).

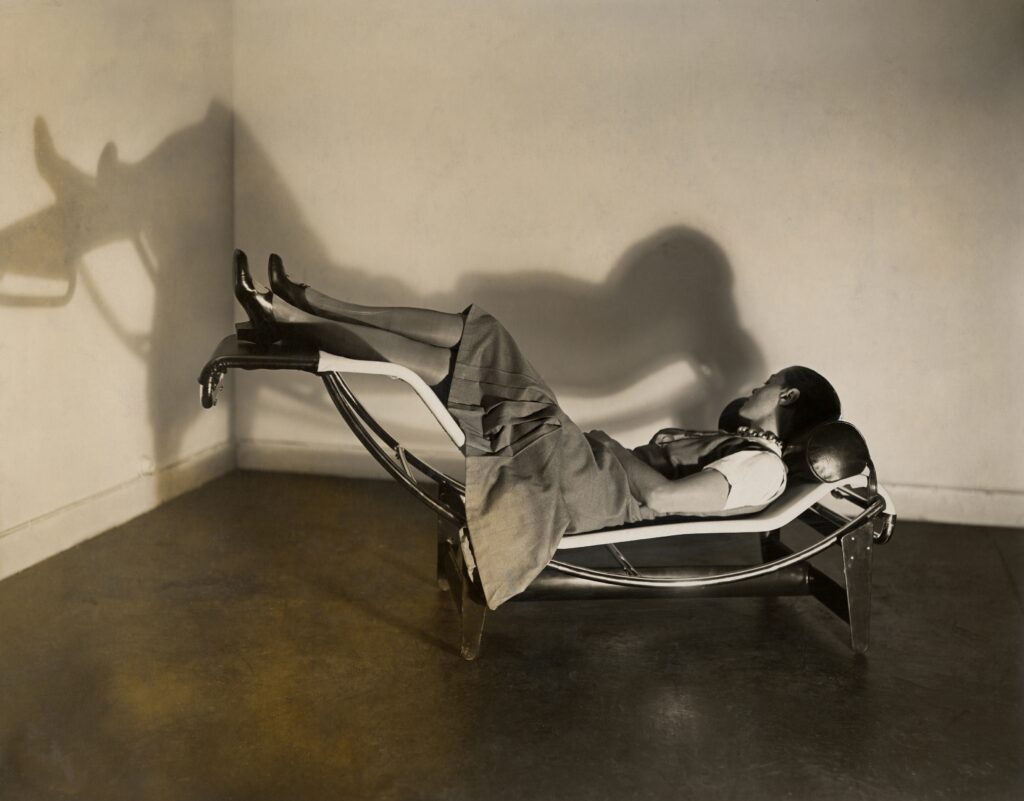

Charlotte Perriand sobre la Chaise longue basculante, 1929, Perriand and Jeanneret © VG Bild-Kunst. Bonn 2021, Le Corbusier F.L.C. VG Bild-Kunst, Bonn. Gentileza Fundación Proa.

Alineadas con gracia y exacto balance sobre un lateral, tres piezas de Charlotte Perriand: ya saben, la joven a quien en 1927 Le Corbusier mandó a bordar almohadones cuando tocó su puerta del atelier de la Rue de Sevres, aunque terminó contratándola y ella diseñando la mayoría de su mobiliario y participando en proyectos arquitectónicos de varias obras del suizo, como la Unidad Habitacional de Marsella. En Proa se puede ver la biblioteca modular para estudiantes, un sistema pionero que Perriand diseñó en 1952 y no tuvo demasiado éxito entre los jóvenes, aunque se usó en diversas residencias estudiantiles. Fabricadas en Nancy por su amigo Jean Prouvé, las unidades de almacenamiento suplieron la madera por estructura metálica (hoy pasan los 500 mil euros en subastas de Sotheby's), y fueron cambiando las configuraciones en el diseño de Charlotte quien, influenciada por sus años en Japón, las terminó por llamar Nube. Siguen en esa fila dos modelos suyos de butaca: la revolucionaria B302, giratoria, que diseñó junto a los primos Jeanneret y el asiento para chimeneas, con los almohadones de brin “Verde Corbu”.

Es de celebrar, en ese sentido, que la política del Vitra sea la de la conservación estricta, respetando el tiempo propio que habita cada pieza, sobre todo en momentos en los que, entre las prácticas de algunos museos y del neo coleccionismo, pareciera estar forjándose un modo del restauro más cercano al bótox que a la protección fiel del documento histórico.

Charlotte Perriand. Untitled / Bibliothèque Tunisie, 1952 © Vitra Design Museum. Foto: Jürgen Hans © VG Bild-Kunst, Bonn 2021. Gentileza Fundación Proa.

Enfrente, un armario pivotante y la mesa lateral de Eileen Gray para su casa E1027 de Roquebrune CapMartin, en la Costa Azul, conmueven. Son mucho más pequeños que como una los imaginó. Y en ese punto, también nos damos cuenta cuán inaugurales y necesarias son las muestras de diseño que traen el cuerpo de las cosas, la manera descongestiva a la saturación de las imágenes. La antropometría del proyecto hecho por mujeres tiene otra… ¿sutileza? Frente a la elegancia de esas piezas que el tiempo puso frágiles como ancianas dignas y hermosas, cabe recordar el episodio de violencia machista contra la arquitecta irlandesa por parte de Le Corbusier, el mismo que se atribuyó los créditos por los fabulosos mobiliarios de Perriand. Imperdible la frondosa investigación de la arquitecta española Beatriz Colomina sobre esa obsesión del maestro suizo con el talento de Eileen Grey, desatada casualmente en la casa E1027, que también llevó a formato conferencia:

En ese núcleo de Mujeres en el diseño 1900-hoy no hay objeto que no movilice la historia y, en algunos casos, apure los nexos con el presente y hasta las conexiones ocultas con la escena local, verdaderas trenzas entre tiempos, movimientos, migraciones, personajes y cabos sueltos, muchos cabos sueltos… y a por reunir.

Las piezas de vidrio de Aino Aalto —que llegaron por primera vez al país a través del CIDI en la muestra de 1963 y se comercializaron en la Galería de Alberto Churba, en Cabildo y Juramento—; las cartucheras de cuero de Loheland, o la Boutaque de la cubana Clara Porset —punto muy alto de conjugación moderna entre patrimonio, historia y tradición latinoamericana— se prestan para la contemplación pero también como diciendo, justamente, “aquí estamos” hágannos preguntas, busquen conexiones, completen los relatos, confirmen o pongan a prueba historiografías: investiguen. Un alto especial provoca la silla voladizo de la suiza Flora Rasteiger Crawford, anterior a las que conocemos de Stam y Breuer como iniciadoras de una saga levemente mecedora. La crucial diferencia es que el caño del soporte no es tubular sino plancheta de hierro, que las hace tanto más apilables. La diseñó ella pero… la patentó su marido, Rudolf Steiger, para la casa Zett de Zurich. Y van.

“Más allá de la narrativa, de la historiografía y del propio diseño expositivo, ver estas piezas tiene efecto corporal”. Cierto. Es la diseñadora industrial Clara Tapia quien repara en eso: “Son objetos que estudiamos de fotos. Y enfrentarse a la tridimensión, implica algo más físico. Para mí los objetos no tienen halo, no hay un momento aurático cuando te enfrentás a una obra de la reproductibilidad técnica, pero hay algo de la materialidad de la época, de las tecnologías de esos procesos que te hablan del tiempo… y ahí hay una belleza especial: desde la textura que tiene la pintura en la lámpara de Marianne Brandt, el cable de tela, o encontrarte con la proporción humana que no sabías cómo se medía con tu cuerpo”, observa.

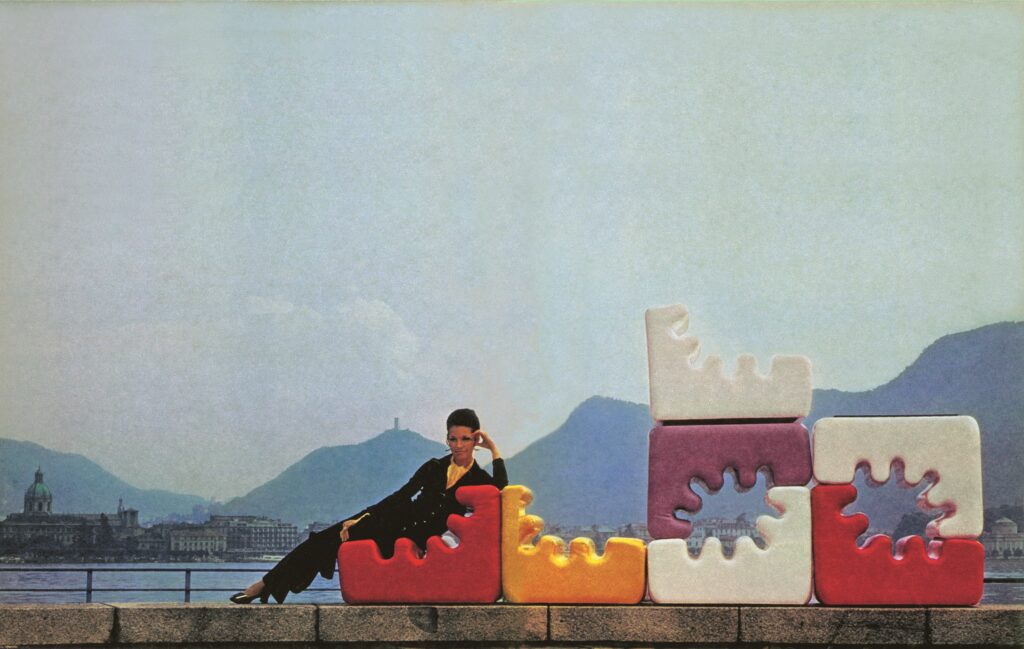

Habrá tantas reverberancias como visitantes tenga Aquí estamos. Particularmente, que una isla de diez metros de largo reúna la severa silla de cuadrillé metálico de Rai Kawakubo con el pop espumante del Karelia rojo, de Liisi Beckmann, y la sofisticación tana de la lámpara Pipistrello de Gae Aulenti (diseñada poco antes de su estadía de 1968 en Buenos Aires, donde dejó el increíble local de Olivetti sobre la Avenida Santa Fe) junto a otras 30 piezas de lenguajes tan disímiles, resulta una coreografía curatorial feliz e inclusiva, se agradece que de ella emerja una potente conversación entre mujeres.

Greta von Nessen. Anywhere Desk Lamp, 1952. © Vitra Design Museum. Foto: Andreas Jung. Gentileza Fundación Proa.

Importante decisión la de incorporar solo una pantalla audiovisual actual. Así, la obra de reciclado de una fábrica de toneles en el apoteósico CESC Pompeia de Lina Bo Bardi, en San Pablo, luce tan singular y única como lo fue la maestra italiana para Sudamérica, iniciadora de los mejores diálogos entre el diseño y la artesanía, entre de la modernidad europea de posguerra y la brasileña.

A esta altura, y antes de visitar el sector local —con una breve y entrañable reunión de diseñadoras argentinas, realizada con la asesoría de la diseñadora Silvia Fernández—, la empatía con la exhibición opera en el reconocimiento del trabajo de selección, argumentación y relato. Es importante conocer de dónde viene esta muestra que, a su vez, es la primera que el Vitra saca de gira fuera de Europa. Y cómo se gestó su desembarco en Proa. “La muestra tiene varios años y yo la venía siguiendo, la vi por primera vez en el Museo de Arte y Diseño de Bruselas y me pareció muy interesante cómo habían integrado la investigación de recorrido histórico con las piezas, hace rato que quería traerla”, adelanta Adriana Rosemberg, directora de la Fundación Proa. También cuenta que el desafío para hacerla en Argentina era adaptar una puesta con información monumental sobre diseño europeo: “Convoqué a Beppe Carusso para replantear el diseño expositivo; el trabajo que hizo fue extraordinario para la mirada local. Y asimismo, el área de Programación adaptó la información textual para la accesibilidad didáctica a cada núcleo. También decidimos que lo argentino iba a tener su universo propio”, comenta Rosemberg, feliz con el impacto de convocatoria no sólo a la muestra sino a las actividades del Programa Público.

Por su parte, a Susanne Graner, una de las curadoras y directora de la Colección y del Archivo Vitra, venir a montar la muestra le resultó una “increíble experiencia, me gustó mucho el espacio de PROA, la ciudad, el trato de las personas, la comida”, comparte en charla virtual desde el museo, en Weil am Rheim, a poco de inaugurar allí una muestra sobre los Shakers. Y explica cómo la ralentización de la pandemia permitió otro tipo de recorrido y reflexiones en torno a la colección del principal museo de diseño de mobiliario. “Esta línea - es algo que veníamos pensando, pero el empujón final lo dio el trabajo en un gran proyecto que es el Atlas de Diseño de Mobiliario, un inmenso libro sobre nuestra colección, con más de 1740 piezas —Suzanne lo muestra, tiene unos 18 cm de grosor— y 546 diseñadores. Trabajamos en esto mucho tiempo. Y al final nos dimos cuenta de que había pocas mujeres en esta publicación. Entonces repasamos las exhibiciones sobre mujeres y eran todas pequeñas”.

Cini Boeri. Tomu Katayanagi Ghost, 1987. © Vitra Design Museum. Foto: Jürgen Han. Gentileza Fundación Proa.

Fue un punto de inflexión y Vitra vio indispensable dimensionar el tópico de las mujeres en el diseño de un modo diferente al que lo venía haciendo. “Pensamos que podíamos empezar con una gran exhibición de una mujer: Zaha Hadid, porque tenemos su primer edificio en el Campus, archivo sobre ella… pero, un recorrido comparado con muchos otros, no cambiaba las cosas sustancialmente. Lo que necesitábamos era una suerte de kilómetro cero para comenzar a contar las historias de las mujeres en el diseño como una revisión de los últimos 125 años, una línea historiográfica. Este enfoque, que se cristalizó luego en la muestra, es importante porque nos da un punto de inicio, un impacto en la forma en que coleccionamos y sumamos archivos. Después de la muestra, casi dos años atrás, obtuvimos el archivo de la holandesa Hella Jongerius, que fue el primero de mujeres. Es un nuevo comienzo, otra manera de enfocar… Tuvimos dudas al comienzo, pero mirando atrás y teniendo en cuenta también las contribuciones que se generan en los países a los que va la muestra, como ahora el sector de diseñadoras argentinas, o el de Barcelona, confirmamos que el tema ya se queda”, explica. A la pregunta de las referentes de Argentina que le interesaron, menciona a dos de distinta época e impronta: Susi Aczel y Diana Cabeza.

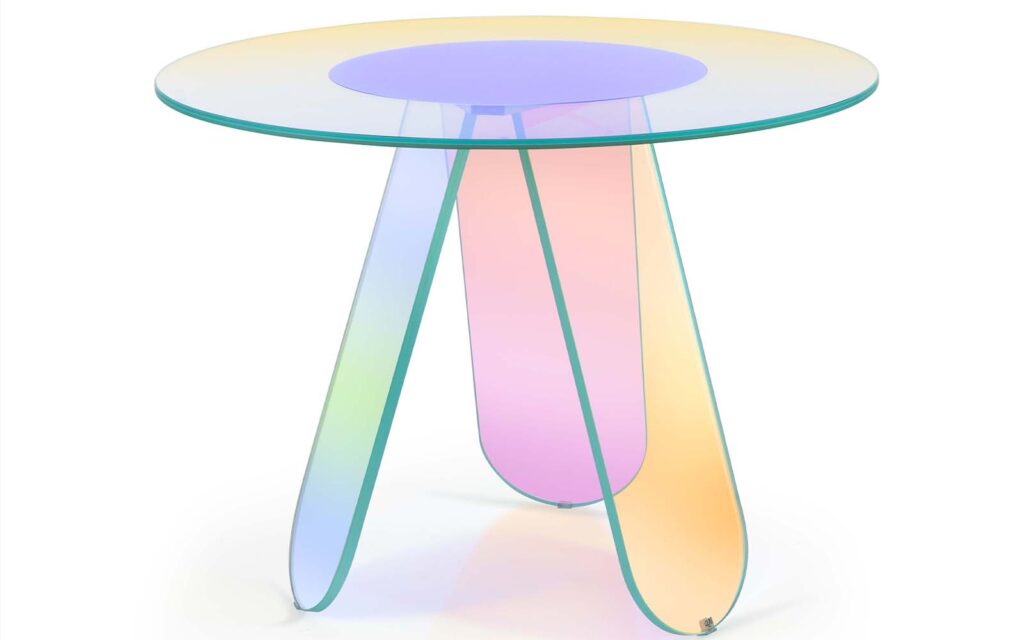

Patricia Urquiola. Shimmer, 2019. © Vitra Design Museum. Foto: Andreas Sütterlin

De regreso en la exhibición, ya en la contemporaneidad el recorrido ofrece otra sala cruzada por una línea de tiempo habitada por asientos y lámparas, que van del impactante Ghost de vidrio curvado, de Cini Boeri para Fiam (un pieza delicada, cuya sutileza semántica también impacta: nombrar Fantasma a una silla completamente transparente y con forma de funda, es una operación muy propia del posmodernismo italiano), ver a tantas figuras del diseño admiradas reunidas, siendo tan distintas, no empalaga sino que, por el contrario, hace romper el hervor allí donde debe: empoderamiento. ¡Aquí estamos, todas juntas! parecería gritar la muestra. Pero, atención: el diseño no es una disciplina que únicamente se ocupe del hogar o los interiores. Por eso, no viene mal repensar el recorte a la luz de los argumentos de En casa, el libro donde la periodista suiza Mona Chollet reivindica prácticas feministas hogareñas.

Mezclando un poco de todas las salas: alto impacto sensorial la mesa XL de Patricia Urquiola; agradecimiento y ¿por qué no cariño? al camino de fusión entre diseño y artesanía que se verifica en las vasijas de Hella Jongerius, celebración de Maija Sofía Isola, fundadora de Marimekko, por haber sembrado los siglos XX y XXI con flores y colores; las emociones son muchas. En el sector local, la evocación de la etapa de interiores de Diana Cabeza a través del conjunto Ecuador, se cruza con su amor por la silla Rambla de Mar del Plata, esta vez en reversión contemporánea 2020, de Paz Cano, descendiente de Miguel Cano, de La obrera, la fábrica cestera que las puso en pista hace casi un siglo; una travesía Sur, pop y después se plantea desde los inflables de Josefina Ayerza, las piezas acrílicas de Margarita Paksa hasta el artefacto totémico de Irina Kirchuk, fresco como un ready made cítrico. Pero se extraña la pieza acrílica clave que llevó un nuevo formato de comunicación en las ciudades: la Fototrama de Fanny Fingermann.

El mate aparece en su versión más electrodoméstica con el genial ETermo de X Cruza; frente a la tipología que más asedia (sillas y sucedáneos) la elección del modelo Estero de Patricia Lascano recae en la diseñadora que más ductilidad, variedad y destreza desarrolló en asientos.

Hay, también, tres alfombras inolvidables: flores cultivadas por Lucrecia Moyano para su serie de Dándolo & Primi en los años 50, el portal de Alexandra Kehayoglou hacia los verdes de nuestro suelo, y los colores primarios hackeados por gestos ByN que acompañan la etapa Memphis de María Sánchez tejida por Lalana.

María Sánchez es una figura clave del diseño argentino, impulsora de instituciones y programas formativos. Tras formarse en Italia y trabajar con el grupo Memphis, regresó al país para desarrollar lo que luego se conocería como Diseño Estratégico. Gentileza Fundación Proa.

En sus dos plantas, S. XX y S. XXI, la muestra tiene highlights de todo tipo. Desde el impacto que supuso el sistema de venta directa que aterrizó en Tupper, diseñado por Brownie Wise en 1948 —segunda ola de feminismos—, hasta la inclusión de la performance Semiótica de la cocina (1975), de Marta Rosler, que despliega un alfabeto de frustración y rabia por oposición al ama de casa sumisa y contenta. La investigación que hace pie en los momentos y movimientos emancipatorios, contiene el recorrido para que no se trate, como decía la académica Griselda Flesler de “generizar el diseño” o meramente esbozar un cupo con sus correspondientes datos, sino de plantear ejes historiográficos que contengan el estar tan disímil de estas diseñadoras, a la vez que ponga en valor el peso que han tenido. Pero, sobre todo, que encuentre en esos cruces de historia social, económica, académica los destellos de información que, de manera privilegiada, la cultura material es capaz de ofrecer.

En recorridas sucesivas de esta exposición que también celebra el color, se reiteró un comentario: por qué en el sector argentino no hay un pañuelo verde o violeta o blanco, según la sucesión de colores desde que el triángulo se hiciera forma-emblema de lucha hace 49 años, gracias a las Madres de Plaza de Mayo. Tampoco el segmento menciona que aquí se gestó el Paro Internacional del 8M tras el impulso peristáltico que inició el movimiento Ni Una Menos en 2013. O las manifestaciones del Cromactivismo, integrado por las diseñadoras y artistas Mariela Scafatti, Marina de Caro, Guille Mongan, Victoria Musotto, entre otras. Estas ausencias se sienten frente a la acupuntura historiográfica del segmento internacional, como el pussyhat rosa o el activismo queer que trae con las piezas de Futuress donde, casualmente, es la diseñadora argentina Franca López Barbera quien trabaja la intersección entre naturaleza, colonialidad, género y ética.

No es clara la perspectiva de género en el abordaje de la historia propia, quizá dada la magra historiografía del diseño local, donde fuera de las conexiones con el relato de la modernidad pos Bauhaus no se han remontado aún demasiadas genealogías y cruces. Si bien son incipientes las vertientes historiográficas decoloniales vinculadas al diseño, con esta muestra —y tal como sucedió con otras previas dedicadas al diseño—, emerge el problema del archivo, aún poco pensado, problematizado, debatido y legislado. Es entre esos andariveles y cruces que, a su vez, crece el coleccionismo de diseño que hace 20 años Basel Miami revigorizó de este lado del Atlántico. Y es otro mercado, entonces, el que mete la cola.

Colette Boccara comenzó a realizar sus primeras piezas de cerámica únicas, y en poco tiempo decidió sistematizar la producción. Hacia 1953 produjo las primeras piezas de vajilla en gres, material también conocido como “porcelana roja” por sus propiedades de resistencia y pureza, que ella misma extrajo de la cordillera mendocina. Esto le permitió tener control del producto a lo largo de toda la cadena de valor, desde la materia prima hasta la pieza final. Gentileza Fundación Proa.

El libro CIDI, un impulso de diseño en la historia argentina está ubicado en una vitrina mediando entre los preciosos catálogos que María Luisa Musso hacía para el Centro de Investigación del Diseño Industrial del sistema INTI. El libro no cuenta con cédula informativa. El mal del archivo, como diría Griselda Pollock siguiendo al filósofo Derrida, podría quedar saldado porque el autor, José A. Rey, a.k.a Pepe quien figura en tapa, dedica el libro a Marta Lata. Los archivos necesitan ser leídos como prácticas culturales situadas, donde nuevos enlaces transdisciplinares y la investigación haga que las mujeres alcancen la superficie para sobrevivir en la historia. La esposa del autor, bibliotecaria de la Academia Nacional de Bellas Artes, fue quien instó a Basilio Uribe, primer director del CIDI, a que armara un centro de documentación. Y para eso Marta Lata ofreció el conocimiento y la pasión rigurosa de su marido como archivista y de su amiga María Luisa Musso para que diseñara los folletos. Ella fue la interlocutora, el impulso y la ayuda para que Rey trabajara como documentarista 25 años y luego reuniera la documentación para ese libro. En el CIDI Pepe trabajaba solo. En la casa, lo hacían juntos. Fue la mujer detrás de que exista el primer archivo sistematizado y profesional en torno al diseño en la Argentina.

Quizá se extrañe asimismo una pieza complementaria y elegante como es el libro brújula de Martha Levisman, historiadora local anticipada del diseño que, aún sin un abordaje con perspectiva de género, sí incluyó a las mujeres de manera temprana (hizo largas entrevistas con Celina Aráuz, Tetela Castro, Lala Méndez Mosquera, Susi Aczel, Rosl Eisler, Colette Boccara, Eva Neuman, Fridl y Milka Loos, entre otras). “Avasallante, tenaz, única”, como la despidió Claudia Schmidt, Martha sí tuvo, en cambio, un trayecto feminista en su devenir insistente.

Publicidad de Liisi Beckmann’s, Karelia lounge Chair, 1969. Gentileza Zanotta SpA – Italy.

Es justo celebrar esta muestra internacional y su espacio local. Aunque, con la inercia patriarcal del siglo XX prácticamente intacta, recuperar el espíritu del personaje de la feminista aguafiestas que propone Sara Ahmed frente a las exclusiones, es un reminder que resulta necesario para la acción.

Aquel ensayo de Woolf, del año 1929, es una obra fundante para el feminismo. Allí fue donde la escritora inglesa famosamente dijo “No se puede pensar bien, amar bien ni dormir bien si no se ha comido bien. Las mujeres han servido durante siglos como espejos, con el mágico y delicioso poder de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural. Una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir ficción”. Este año, en junio, se cumplieron 90 años de la primera edición de ese libro en la Argentina, previsiblemente impulsada por Victoria Ocampo. Como Woolf, la muestra Aquí estamos revisa ese siglo de años en los que la desigualdad operó a través de la invisibilización. Tinta limón. El ensayo no solo denuncia la desigualdad, sino que también llama a las mujeres a tomar conciencia de su situación y a luchar por su independencia y autonomía.

Con una masa crítica en estado de levación, los conectores entre itinerarios latinoamericanos, sus cruces con la práctica proyectual de movimientos locales y de otras latitudes, comienzan a hacer pie tanteando superficies y horizontes.

En tanto, el primer paso del cupo partió de consignar los casos, visibilizarlos. Si la utilidad de hacerlo es sentar las bases para un archivo saludable, éste no debería desentenderse de la interseccionalidad que los feminismos americanos aportaron desde los 60 y los 70 como bandera y luego, como marco historiográfico.

Foto de portada: Taller fotográfico Loheland “Salto” (fotomontaje), ca. 1930. Foto: Archivo Loheland, Künzell.