“La ciencia es de todos, no solo de los científicos. Está en los lentes de contacto que estás usando, en las vacunas que tenés en el cuerpo y en las zapatillas que usás para ir al gimnasio. Uno tiene que estar al tanto de lo que sucede en el área para saber lo que pasa en el mundo”, sostiene el periodista especializado Federico Kukso. En cuanto al rol que tiene su oficio explica: "La divulgación busca que la gente entienda las ciencias de una manera más pedagógica. En cambio, el periodismo científico tiene una mirada desde fuera, que cuestiona".

19.06.2025

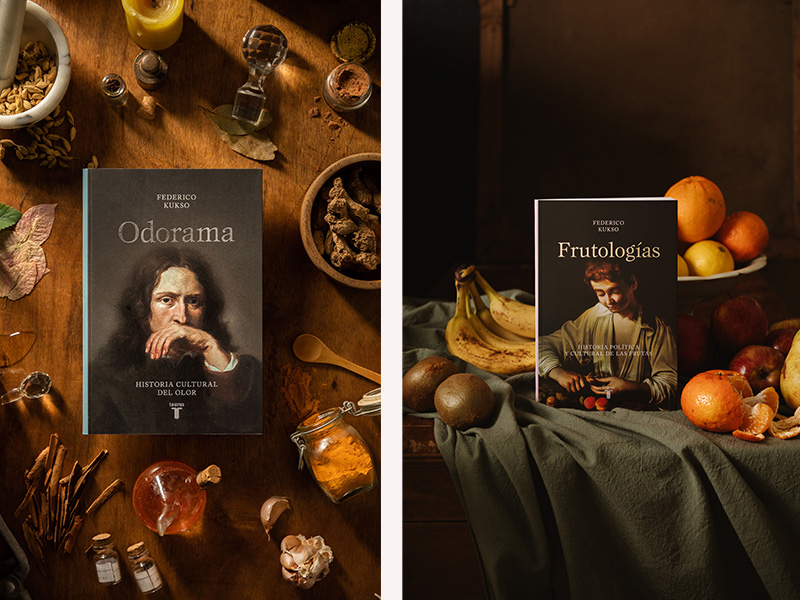

Kukso es egresado de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Inició su carrera haciendo una pasantía en el diario Página 12, donde llegó a ser editor del suplemento Futuro. Escribió luego para distintos medios como las revistas Ñ del diario Clarín y Muy Interesante, EldiarioAR y Le Monde Diplomatique. Se especializó en Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y fue becario del Programa Knight de Periodismo Científico del MIT en Estados Unidos. También escribió libros. Entre sus últimas publicaciones se encuentra Odorama: historia cultural del olor y Frutologías, historia política y cultural de las frutas. “Ahora estoy trabajando en uno sobre la historia del sabor. La pregunta rectora es cómo uno construye lo que le gusta”.

Hablamos con él sobre los temas que hoy son relevantes en el ámbito científico, el vínculo que tienen las personas con la ciencia y cómo llevó a cabo sus últimas publicaciones.

“Busco hacer un periodismo narrativo. Cada capítulo empieza con una historia y luego viene la parte más divulgativa con los datos más duros. Vos para atraer al lector tenes que contar una escena, que tiene que ser atractiva, con personajes. El ser humano siempre está interesado en otras personas. Si bien se trata de frutas, las protagonistas son las personas que lidian con ellas. Entonces encontré esa escena, que me sirvió para decir: mira, no son solamente alimentos, también están en el centro de una tradición histórica”. Foto: Alejandra López. Gentileza Penguin Random House Argentina.

En tus últimos artículos periodísticos, abordaste distintas cuestiones que van desde los dinosaurios hasta la crisis ambiental y la gripe aviar. ¿Qué temas hoy son relevantes en el área?

El cambio climático atraviesa todo tipo de categoría periodística; toda historia actual es climática. Otra cuestión muy de moda es la inteligencia artificial, que mayormente se trata de una manera muy naif , inocente y publicitaria. También las pandemias que vienen. Después de la del COVID, todos los infectólogos dicen que va a venir otra; quizás otro virus que salte de animales a seres humanos. Y después tenés otros grandes temas como la búsqueda de los orígenes, la astronomía y la vida en otros planetas. Lo interesante es que todos se condensan en las grandes preguntas filosóficas: quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Hoy el campo científico en países como Argentina y Estados Unidos está sufriendo recortes de presupuesto. ¿Qué efecto tienen estas políticas en su desarrollo futuro?

Cuando se recorta la ciencia en un país se dice que tiene efectos multigeneracionales. Es lo que pasó en 1966 con “La noche de los bastones largos”, cuando la policía de Onganía golpeó a científicos y se destruyó la primera mega computadora argentina que se llamaba Clementina. En esa época se acuña el concepto de “fuga de cerebros”, cuando muchos científicos se van del país. La Argentina venía de una época de oro en la ciencia, con el Premio Nobel Bernardo Houssay. ¿Qué hubiese pasado si eso no hubiese ocurrido? Quizás estaríamos al nivel de un país desarrollado. Ahora se está destruyendo lo que se reconstruyó en 2002. El efecto va a ser de acá al 2050. Esto te lleva a perder soberanía: te convertís en un país que compra a otros, en vez de desarrollarlo vos.

Izq. “Odorama”, una historia aromática del mundo es un libro repleto de deliciosas fragancias y hedores inmundos que conectan a la humanidad a través de los siglos. Der. “Frutologías” explora la fascinación que experimentaron espías, pintores, poetas, botánicos, chefs y perfumistas de todo el mundo y todas las épocas por estos cultivos maravillosos que han representado abundancia, longevidad, pureza, ternura, sufrimiento, deseo, discordia y pasión. Gentileza Penguin Random House Argentina.

¿Cómo es el vínculo que tiene la gente con la ciencia?

Siempre hubo un problema con la comunicación. Es importante contar por qué una investigación es importante para las personas. Hay un científico argentino que está hace muchos años en México, que se llama Marcelino Cereijido, que dice que la Argentina no tiene una cultura científica. Cuando te duele la muela, vas al odontólogo, pero cuando el país tiene un problema social, o cuando hay contaminación en el río La Matanza, los políticos no buscan a los científicos. Entonces son vistos como personas que estudian en la universidad algo que no se sabe para qué sirve.

En tus últimas publicaciones, Odorama y Frutologías, desarrollás la historia cultural de dos dimensiones comunes a todas las personas: los olores y las frutas.

Son libros que están hermanados, que tienen un hilo conductor que es pensar lo que no se piensa; poner el ojo en esas historias detrás de lo más cotidiano. Eso es lo que a mí me encanta. Adopto esta perspectiva del investigador italiano Carlo Ginzburg, que hace lo que se llama “microhistoria”: en lugar de centrarse en Julio César, San Martín o Napoleón, se enfoca en un molinero del siglo XIII. Mi perspectiva es la misma. A los olores y las frutas, por lo general, se los ha corrido de lado, no se les ha prestado atención.

En Odorama abordás distintos tipos de historias vinculadas al olor, que integran la política, la economía y la cultura, entre otras. ¿Cómo lo diagramaste?

El libro está estructurado en tres momentos. Cuando era chico me preguntaba cómo olían los egipcios y entonces pensé “¿qué tal si pongo la nariz en Egipto, Grecia, Roma y América?”, de manera que hay una parte histórica. Después me pregunté sobre el presente, con la psicología y la sociología del olor, y sobre cómo van a ser los olores en el futuro. Es una cartografía de investigaciones que ya están hechas, yo no descubrí nada. Hay muchos estudios en los que arqueólogos estudian Egipto y encuentran, por ejemplo, una vasija con una resina y analizan cómo olían las momias. Eso yo lo narro: busco muchas otras fuentes y armo un cuentito. Soy periodista, mi trabajo es contar esas historias.

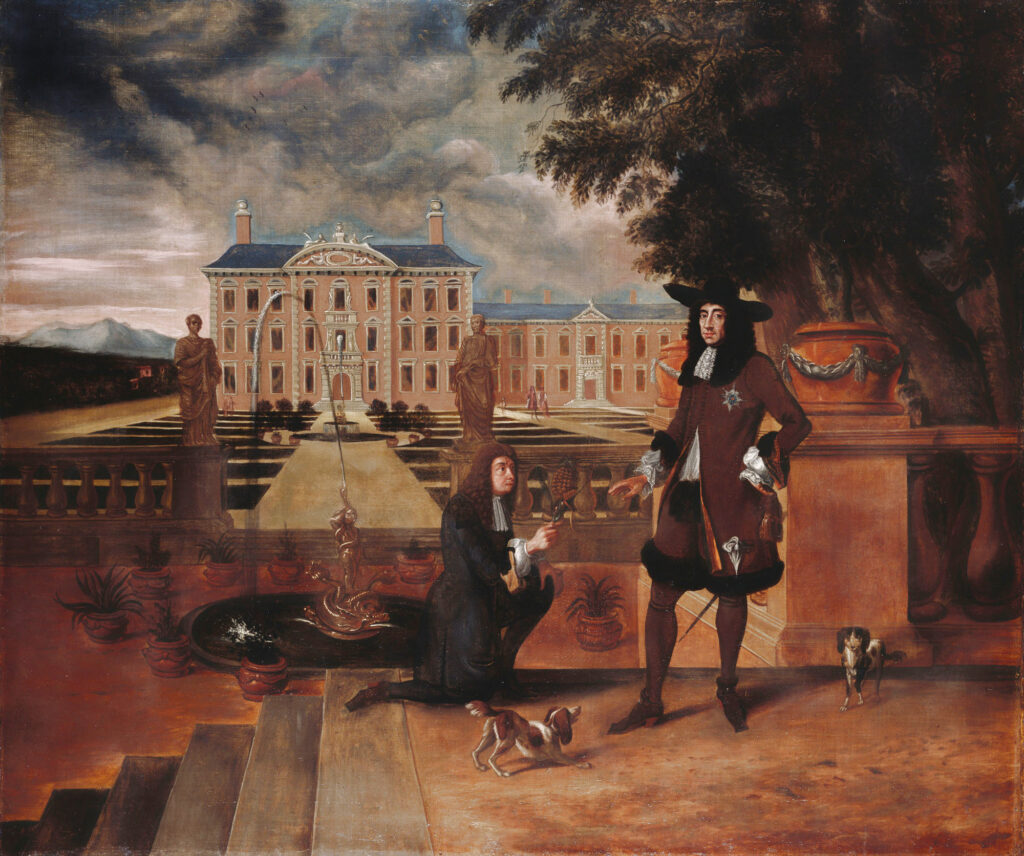

Esta pintura, atribuida al artista neerlandés Hendrick Danckerts, representa un momento alegórico de celebración y poder: el rey Carlos II de Inglaterra es retratado en los jardines del palacio de Hampton Court, recibiendo con gesto majestuoso el primer ananá cultivado en Inglaterra, presentado por su jardinero real John Rose. La escena no documenta un hecho histórico literal, sino que funciona como una metáfora visual del poderío imperial, el dominio sobre la naturaleza y la sofisticación cortesana en la segunda mitad del siglo XVII. El ananá, fruta exótica y rara en Europa en ese entonces, era símbolo de lujo, riqueza y prestigio colonial. “El rey Carlos II de Inglaterra recibe el primer ananá cultivado en Inglaterra de manos de su jardinero real”, John Rose Hendrick Danckerts (1625–1680) c. 1675–1680 Óleo sobre lienzo Colección Real del Reino Unido. Imagen de dominio público.

¿Cómo llevaste a cabo la investigación?

Hablar de olores en pasado es muy raro porque vos no podés olerlos, entonces tenés que ir a la fuentes más cercanas. Mi trabajo fue hacer un gran rompecabezas. Hay un capítulo sobre cómo olía la Argentina en la Revolución de Mayo. Busqué un escritor que contara cómo era el Cabildo, y encontré una frase que decía que había olor a chocolate. Entonces reconstruí esa época a partir de datos históricos, pero con ese dato como centro.

El olor ha estado presente en los momentos clave de la historia. ¿Cuál de ellos te parece destacado?

Uno de los eventos que cambia la historia de la humanidad es el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, que llegó con 500 hombres que no se bañaban hacía tiempo. Los mexicas tenían una costumbre higiénica muy desarrollada. En cambio, los españoles no. Hay un cuento que dice que Moctezuma se pregunta por qué olían tan mal esos hombres. Hay un encuentro olfativo, un choque de culturas. En ese momento, en Europa la gente no se bañaba mucho, no por sucia sino porque se pensaba que al bañarse los poros se abrían y entraban las enfermedades.

Izq: Federico Kukso. Foto: Alejandra López, Gentileza Penguin Random House Argentina. / Der: En esta obra, el italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, conocido simplemente como Caravaggio, recurrió a la dulzura y sensualidad de uvas, higos, manzanas, duraznos, peras y granadas de piel brillante para acentuar la sensualidad y madurez sexual de una hombre de boca entreabierta y hombro desnudo. Joven con un cesto de frutas Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) 1593 Óleo sobre lienzo Galería Borghese, Roma. Imagen de dominio público.

¿Frutologías cómo surgió?

Después de que salió Odorama, empecé en Instagram a hablar del libro con pequeños contenidos. Ahí me di cuenta que la comida era lo que tenía más interacción. Empecé a hacer la investigación y me di cuenta que ya había mucho libro sobre ese tema, pero no sobre las frutas. Entonces dije “acá está la historia”. Cuando empezás con un proyecto largo, abrís una puerta y se abren dos más. Con las frutas encontrás qué el durazno se convirtió en un emoji sexual, o qué la discoteca Pacha tiene en su logo unas cerezas. Las empezás a ver en canciones, cuadros y expresiones. Están en todas partes y, sin embargo, nunca le dimos tanta importancia.

Las definís en el libro como artefactos culturales. ¿A qué se lo atribuís?

Desde hace 120 años pensamos la comida de acuerdo al discurso de la nutrición. Tenemos tan metida la idea de las proteínas y las calorías, que se borró toda dimensión histórica. Está bueno pensarlas como un artefacto cultural histórico que ha sido moldeado a lo largo de generaciones, porque la banana que comés no existe en la naturaleza como tal: ha sido modificada generación tras generación para que sea dulce. La que es silvestre tiene muchas más semillas, algunas grandes, y es ácida. Entonces al verlas de esta manera, las ves como un objeto más complejo y empezás a preguntarte de dónde vienen.

Iniciás el libro contando sobre La Batalla de las Naranjas que se realiza cada año en Ivrea, Italia, en la que la gente se las arroja como parte de un rito colectivo. ¿Por qué elegiste comenzar contando esa tradición?

Busco hacer un periodismo narrativo. Cada capítulo empieza con una historia y luego viene la parte más divulgativa con los datos más duros. Vos para atraer al lector tenés que contar una escena, que tiene que ser atractiva, con personajes. El ser humano siempre está interesado en otras personas. Si bien se trata de frutas, las protagonistas son las personas que lidian con ellas. Entonces encontré esa escena, que me sirvió para decir: mirá, no son solamente alimentos, también están en el centro de una tradición histórica.

Fotos de portada: Izq. Este retrato, atribuido al pintor lombardo Marco d’Oggiono, discípulo directo de Leonardo da Vinci, muestra a una joven niña sosteniendo cerezas, un motivo simbólico y afectivo común en la iconografía renacentista. La obra fue realizada entre 1491 y 1495, en los años en que Oggiono trabajaba activamente en el taller de Leonardo en Milán. Imagen de dominio público/ Centro: Federico Kukso. Foto Alejandra López, Gentileza Penguin Random House Argentina./ Der. El "Portrait d’Élisabeth L’Hermite d’Hieville, maréchale de Montesquiou d’Artagnan" es una obra atribuida al pintor francés Hyacinthe Rigaud (1659–1743), uno de los retratistas más importantes del reinado de Luis XIV. Rigaud fue reconocido por su habilidad para plasmar con gran riqueza de detalles la vestimenta, los gestos y la posición social de sus retratados, generalmente miembros de la nobleza y la alta burguesía. Imagen de dominio público.